蓝牙模块就像是电子设备之间的隐形信使。它悄悄地在你的手机和耳机之间传递音乐,让你的智能手环与手机同步健康数据。这种微型通信组件已经渗透到我们生活的各个角落。

蓝牙模块的定义与工作原理

蓝牙模块本质上是一个集成了蓝牙功能的微型电路板。它包含射频收发器、基带处理器和必要的软件协议栈。想象一下两个人在嘈杂的房间里对话——蓝牙模块的工作方式与此类似。它们通过2.4GHz频段进行通信,在这个频段内快速跳频以避免干扰。

我记得第一次拆解旧蓝牙音箱时,那个小小的蓝色模块让我惊讶。它只有指甲盖大小,却承担着整个无线音频传输任务。模块内部,数据被分成小包,在不同频率间跳跃传输。这种跳频技术就像是在派对上不断更换交谈位置来避开噪音。

通信开始时,一个设备作为主机,另一个作为从机。它们通过特定的握手协议建立连接。这个过程通常只需要几毫秒,用户几乎感知不到。一旦连接建立,数据就开始在设备间流动。

蓝牙模块的主要技术参数

选择蓝牙模块时需要考虑几个关键指标。传输距离通常从10米到100米不等,取决于模块的功率等级。Class 1模块能达到100米,而Class 3可能只有10米。功耗是另一个重要因素,特别是对电池供电设备。

数据速率从早期的1Mbps发展到现在的2Mbps甚至更高。蓝牙5.0将理论速率提升到了2Mbps,而最新的版本还在继续优化。接收灵敏度决定了模块能捕捉多弱的信号,通常用负dBm值表示。

工作频率都在2.4GHz ISM频段,但不同版本的信道分配有所差异。蓝牙低功耗版本特别注重节能,在待机状态下电流可以降到微安级别。这些参数共同决定了模块的实际表现。

蓝牙模块的应用场景分析

从无线耳机到智能家居,蓝牙模块的应用范围令人惊讶。在消费电子领域,它连接着我们的手机、平板和各类配件。健身追踪器使用蓝牙同步运动数据,智能手表通过它接收通知。

智能家居系统中,蓝牙模块让灯具、门锁和温控器实现手机控制。工业环境中,它连接传感器网络,监控设备状态。医疗设备也大量采用蓝牙技术,比如血糖仪和心率监测器。

我邻居最近买了一套蓝牙室内定位系统。通过在房间布置多个蓝牙信标,他的手机能精确知道自己处在哪个房间。这种应用展示了蓝牙技术的多样性。在资产追踪、室内导航等领域,蓝牙模块正在发挥越来越重要的作用。

汽车行业也在拥抱蓝牙技术。车载系统通过蓝牙连接手机,实现免提通话和音乐播放。甚至一些钥匙系统也开始采用蓝牙代替传统射频。

蓝牙模块的普及程度超出了很多人的想象。它可能就在你此刻正在使用的某个设备里安静地工作着。

选择无线通信方案时,很多人会纠结于蓝牙模块和WiFi模块之间。它们就像城市里的自行车和地铁——各有各的适用场景。蓝牙适合短距离点对点连接,WiFi更适合大数据量的网络接入。理解它们的差异能帮你做出更明智的选择。

技术特性对比:功耗、传输距离、速率

功耗表现差异显著。蓝牙模块,特别是低功耗版本,设计时就考虑了节能需求。一个典型的BLE设备可能只需要几毫安的工作电流,纽扣电池就能维持数月。WiFi模块则像是个耗电大户,保持连接状态就需要几十毫安,传输数据时可能达到上百毫安。

传输距离方面,WiFi通常占据优势。标准WiFi在开放环境能达到百米级别,而蓝牙一般在十米到百米之间。不过蓝牙5.1引入了定位功能,在室内导航方面展现出独特价值。

数据速率对比更加明显。WiFi的理论速率轻松达到几百Mbps,最新标准甚至突破Gbps。蓝牙的速率通常在1-2Mbps量级,虽然足够传输音频和控制指令,但传输大文件时就显得力不从心。

应用场景对比:物联网、智能家居、工业控制

物联网领域,蓝牙模块在传感器网络中表现出色。那些需要长时间待机的温度传感器、湿度检测器,普遍选择蓝牙低功耗方案。WiFi更适合需要持续连接云端的数据采集点。

智能家居场景中,两种技术各有领地。蓝牙mesh网络让智能灯泡组网变得简单,设备间直接通信不需要路由器。WiFi则承担着视频监控、智能音箱这些需要高带宽的任务。

工业控制环境的选择往往取决于可靠性要求。蓝牙的抗干扰能力在嘈杂的工厂环境中可能受限,而WiFi的稳定性经过多年验证。但蓝牙在设备配对方面的简便性,让它在工具连接等场景中仍有一席之地。

我参与过一个农业监测项目,传感器节点使用蓝牙模块,每半小时唤醒一次上传数据。网关设备则采用WiFi将汇总信息发送到云端。这种混合架构充分发挥了两种技术的优势。

成本与部署复杂度对比

成本差异体现在多个层面。蓝牙模块本身的硬件成本通常低于同等性能的WiFi模块。更重要的是,蓝牙不需要额外的网络基础设施,而WiFi部署必须考虑路由器、接入点等设备。

部署复杂度方面,蓝牙的配对过程相对直接。用户按下配对键,设备自动建立连接。WiFi需要输入密码,配置网络参数,对普通用户来说步骤稍多。

维护成本也值得考虑。蓝牙网络出现问题时,通常只需要检查具体设备。WiFi网络故障可能涉及路由器设置、信号覆盖等多个环节,排查起来更复杂。

从整个产品生命周期来看,蓝牙方案在简单应用中往往更具成本效益。但对于需要高速数据传输或广域覆盖的场景,WiFi的额外投入是值得的。

挑选蓝牙模块就像选鞋子——合不合适只有自己知道。市面上各种型号让人眼花缭乱,但找到最适合的那款其实有章可循。关键在于理解自己的真实需求,而不是盲目追求最新技术。

明确应用需求:功耗、距离、数据量

功耗需求应该放在首位考虑。如果你在开发可穿戴设备,模块的待机电流可能比峰值功耗更重要。记得有个智能手环项目,最初选用的模块在睡眠模式下仍然消耗过多电量,导致用户需要频繁充电。后来改用专门优化的低功耗模块,续航时间直接翻倍。

传输距离经常被误解。标称的100米距离通常是在理想环境下测得,实际使用中墙壁、人体都会造成信号衰减。室内环境中,有效距离可能只有标称值的三分之一。如果你的设备需要穿过多堵墙通信,最好选择支持功率放大的型号。

数据量需求往往决定了技术路线。传输几个字节的传感器读数,BLE完全够用。但如果是实时音频流,就需要经典蓝牙的高速模式。我见过有人用BLE传输图片,结果传输时间长达数分钟,这就是典型的需求与技术不匹配。

蓝牙版本选择:BLE 4.0/5.0/5.1/5.2/5.3

版本选择不是越新越好。BLE 4.2对于大多数简单传感器应用已经足够,成本也更低。但如果你需要更远的传输距离或更高的数据吞吐量,BLE 5.0以上的版本值得考虑。

新版本带来的功能可能出乎意料。BLE 5.1的方向查找功能在资产跟踪中特别有用。我们曾经帮仓库管理系统升级到5.1版本,定位精度从“在某个区域”提升到“在某个货架”,实用性大大增强。

兼容性是个现实问题。选择最新版本时,要确保它能与用户手机的老版本蓝牙正常通信。很多消费者并不清楚自己的手机支持到什么版本,向下兼容性直接影响用户体验。

芯片厂商与模块性能评估

主流芯片厂商各有特色。Nordic在低功耗方面表现出色,TI的产品线覆盖广泛,Dialog在成本控制上很有优势。选择时不仅要看芯片参数,还要考虑开发支持力度。

性能评估需要看实际测试数据。数据手册上的参数都是在特定条件下测得,真实环境可能完全不同。温度对射频性能的影响经常被低估,工业级应用尤其要注意工作温度范围。

供货稳定性越来越重要。最近两年芯片短缺让很多项目陷入困境。选择供货周期稳定的型号,比追求极致参数更明智。建立备选方案清单是个好习惯。

认证与兼容性考量

认证不是可有可无的选项。FCC、CE这些强制认证直接影响产品能否上市销售。我见过团队在产品即将量产时才发现认证问题,不得不重新设计,损失惨重。

蓝牙SIG认证确保互操作性。未经认证的模块可能在配对时出现问题,特别是与不同品牌设备连接时。选择已经通过认证的模块能节省大量测试时间。

兼容性测试应该尽早开始。不同手机厂商对蓝牙标准的实现存在差异,某些功能在特定品牌手机上可能工作不正常。建立覆盖主流机型的测试计划非常必要。

实际开发中,模块选择往往需要权衡。没有完美的方案,只有最适合当前项目阶段的选择。有时候,为未来需求预留一些余量是值得的,但过度设计也会带来不必要的成本。

把蓝牙模块集成到产品中就像组装精密仪器——每个环节都需要细致入微。很多人以为选好模块就万事大吉,其实真正的挑战才刚刚开始。硬件设计、软件调试、信号优化环环相扣,任何一环的疏忽都可能导致项目延期。

硬件接口与电路设计

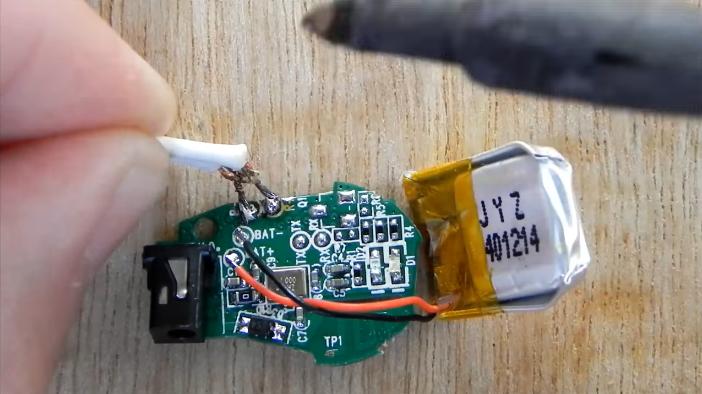

电源设计经常被轻视。蓝牙模块对电源噪声特别敏感,LDO的选择比想象中重要。有个智能锁项目就曾因为电源纹波过大,导致模块在发射时频繁重启。后来在模块电源引脚增加了π型滤波,问题立刻解决。

接口匹配不是简单的连线。UART电平需要确认是3.3V还是1.8V,I2C总线上要预留上拉电阻位置。记得第一次设计时直接照搬参考电路,结果发现主控的驱动能力不足,不得不飞线补救。

PCB布局影响整体性能。模块应该尽量远离高频噪声源,比如DC-DC转换器。射频走线需要做50欧姆阻抗匹配,这个参数很多工程师会忽略。保持完整的地平面能显著改善抗干扰能力。

软件开发与协议栈配置

协议栈配置需要理解应用场景。GATT服务定义决定了设备如何被其他设备发现和交互。我们做过一个医疗设备,因为服务定义不合理,导致手机App需要多次重试才能连接成功。

连接参数优化很关键。连接间隔设置太短会增加功耗,太长又会影响实时性。从设备延迟参数需要根据数据发送频率调整。这些参数需要在实际使用场景中反复调试才能找到最佳值。

事件处理要考虑到各种异常情况。连接超时、断开重连、配对失败,这些边缘情况在产品化阶段必须充分测试。现实环境中无线信号不稳定是常态,健壮的错误处理机制能极大提升用户体验。

天线设计与信号优化

天线选择决定通信距离。PCB天线成本低但性能一般,陶瓷天线尺寸小但带宽较窄,外接天线效果最好但占用空间大。选择时需要权衡尺寸、成本和性能要求。

天线布局有黄金法则。模块应该放在板边,天线区域要净空,下方各层需要挖空。我们曾经有个设计把天线放在板子中央,周围布满元器件,结果传输距离还不到预期的一半。

匹配电路调试需要专业设备。使用矢量网络分析仪可以精确调整匹配网络,让天线效率最大化。如果没有VNA,至少要用频谱分析仪观察发射频谱,确保符合规范要求。

测试与调试方法

实地测试不能只在实验室进行。办公室环境信号干净,但真实用户环境复杂得多。把样品带到不同场景测试——钢筋混凝土建筑、拥挤的商场、开阔的停车场,每个环境都会暴露不同问题。

功耗测试要模拟真实使用模式。单纯测量工作电流不够,需要记录完整使用周期内的功耗情况。我们开发过一款靠纽扣电池供电的传感器,通过优化广播间隔和连接参数,电池寿命从3个月延长到1年。

互操作性测试越早开始越好。准备不同品牌、不同年份的手机进行配对测试,特别是国产手机对蓝牙标准的实现可能存在差异。建立测试矩阵,覆盖主要品牌和操作系统版本。

开发过程中保持耐心很重要。射频调试往往需要反复迭代,第一次就达到理想效果的情况很少见。记录每次修改和测试结果,这些数据会成为宝贵的经验积累。

蓝牙技术正在经历一场静默的革命。从简单的音频传输到如今支撑整个物联网生态,这个看似成熟的技术领域其实充满变数。记得去年参加行业展会时,一个做智能家居的朋友感叹:“现在选蓝牙模块就像在十字路口等车,不知道下一班会开往哪个方向。”

蓝牙技术演进方向

蓝牙5.3已经开始在高端设备中普及,但技术演进远未停止。低功耗特性持续优化,连接稳定性显著提升。广播数据包容量增加让设备发现过程更高效,这对信标类应用特别重要。

下一代标准正在酝酿中。信道探测、更高阶调制这些技术概念逐步走向实用化。传输速率可能再次突破,同时保持低功耗特性。我接触过的一些芯片厂商已经在实验室测试原型,性能提升确实令人期待。

音频领域迎来重大变革。LE Audio不仅解决功耗问题,还引入多路串流、广播音频等全新功能。助听器厂商对此特别兴奋,这可能会改变整个辅听设备市场的格局。

新兴应用领域拓展

医疗健康场景增长迅速。连续血糖监测、可穿戴心电图这些设备对功耗和可靠性要求极高。传统方案续航只有几天,而新一代蓝牙模块可以支撑数周连续工作。有个创业团队开发的体温贴片,靠一颗纽扣电池能工作整整一个月。

资产追踪进入精细化阶段。结合蓝牙5.1的方向寻找功能,室内定位精度可以达到厘米级。仓库管理、医院设备跟踪这些场景开始大规模部署。实际测试中,我们能在三层货架中精确找到目标设备,误差不超过20厘米。

智能家居出现新玩法。Mesh组网让蓝牙突破传统星型拓扑限制,整个家居环境可以无缝覆盖。灯光控制、环境监测这些应用不再受距离限制。有个智能楼宇项目用蓝牙Mesh替代了部分有线方案,施工周期缩短了40%。

工业物联网接纳度提升。原本被认为是WiFi主导的领域,现在也出现蓝牙身影。传感器网络、设备状态监测这些场景更看重电池寿命,蓝牙的低功耗优势开始显现。某工厂的设备预测性维护系统,传感器电池预计能用5年不用更换。

市场竞争格局分析

芯片厂商格局正在重塑。 Nordic、TI、Dialog这些老牌玩家面临国产芯片的激烈竞争。上海某公司推出的RISC-V架构蓝牙芯片,成本比进口产品低30%,性能却毫不逊色。

模块厂商走向差异化竞争。单纯的价格战难以为继,大家都在寻找技术壁垒。有的专注高可靠性工业级模块,有的开发集成传感器算法的解决方案。深圳一家模块厂把运动识别算法直接集成在模块里,客户开发周期缩短了一半。

生态系统建设成为关键。苹果、谷歌、华为这些终端厂商的态度直接影响技术走向。现在各大平台对蓝牙新特性的支持速度明显加快,这对整个行业是利好信号。开发者在选择技术路线时,终于不用过度担心兼容性问题。

未来发展趋势预测

功耗指标还会继续下探。芯片制程进步和架构优化带来新的突破空间。未来可能会出现“永远在线”的蓝牙传感器,靠能量采集技术实现真正免维护。实验室里已经有样品能靠环境光供电持续工作。

集成度将大幅提升。蓝牙开始与UWB、WiFi 6等技术融合,单芯片多模方案成为趋势。这给产品设计带来更多灵活性,但也对系统设计能力提出更高要求。

安全性受到前所未有的重视。随着蓝牙在门锁、支付等敏感场景应用增加,加密强度和认证机制都在强化。最新的标准已经开始引入物理层安全特性,防止信号被远程窃听。

市场规模增长确定性强。分析师预测到2025年,蓝牙设备年出货量将超过60亿台。智能家居、汽车电子、医疗健康这些领域都会贡献可观增量。这个市场远未饱和,创新机会依然很多。

技术迭代速度可能会放缓。经过前几年的快速演进,蓝牙技术进入相对成熟期。这给产品开发商留出了消化吸收的时间,不用再疲于追赶最新标准。把现有技术用好用透,同样能做出有竞争力的产品。

转载请注明来自IT快讯,本文标题:《蓝牙模块终极指南:轻松解决无线连接难题,享受便捷智能生活》

沪ICP备2024051240号

沪ICP备2024051240号